La calligraphie zen, ou shodō, représente bien plus qu’un simple art d’écriture. Cette pratique ancestrale incarne une philosophie profonde, alliant méditation, esthétique et quête spirituelle. Ancrée dans la tradition bouddhiste, la calligraphie zen transcende la simple reproduction de caractères pour devenir une expression de l’état d’esprit du praticien. Chaque trait de pinceau, chaque espace laissé vide sur le papier, révèle une dimension contemplative unique, invitant l’observateur à une réflexion sur l’essence même de l’existence.

Origines et principes fondamentaux de la calligraphie zen

La calligraphie zen puise ses racines dans l’art chinois de l’écriture, importé au Japon au VIe siècle. Elle s’est développée en parallèle avec la propagation du bouddhisme zen, devenant progressivement un outil de méditation et d’expression spirituelle. Les principes fondamentaux de la calligraphie zen reposent sur la notion de mushin, ou « non-esprit », qui encourage le calligraphe à libérer son esprit de toute pensée consciente lors de l’acte créatif.

L’essence de la calligraphie zen réside dans sa capacité à capturer l’instant présent. Chaque trait est exécuté avec une concentration totale, reflétant l’état d’esprit du praticien au moment précis de sa création. Cette approche fait écho à la philosophie zen qui met l’accent sur l’importance de vivre pleinement l’instant présent, sans s’attacher au passé ni se projeter dans le futur.

La pratique de la calligraphie zen exige une discipline rigoureuse et une maîtrise technique impeccable. Paradoxalement, c’est à travers cette maîtrise que le calligraphe peut atteindre un état de spontanéité et de liberté dans son expression. Cette dualité entre rigueur et spontanéité est au cœur de l’esthétique zen, créant une tension créative qui donne vie aux œuvres.

Techniques et matériaux traditionnels du shodō

Maîtrise du pinceau fude et de l’encre sumi

Le fude, pinceau traditionnel japonais, et le sumi, encre noire, sont les outils fondamentaux du shodō. La maîtrise du fude requiert des années de pratique assidue. Le calligraphe doit apprendre à contrôler la pression, l’angle et la vitesse du pinceau pour créer une variété de traits, allant du plus fin au plus épais. L’encre sumi, quant à elle, est préparée en frottant un bâton d’encre solide sur une pierre à encre avec de l’eau, un processus méditatif en soi.

La qualité de l’encre joue un rôle crucial dans l’expression calligraphique. Une encre bien préparée offre une gamme de nuances allant du noir profond aux gris les plus subtils, permettant au calligraphe de créer des œuvres d’une grande richesse visuelle. La maîtrise de ces outils permet au praticien d’exprimer sa sensibilité artistique et spirituelle à travers chaque trait.

Rôle du washi dans l’expression calligraphique

Le washi, papier traditionnel japonais, est un élément essentiel de la calligraphie zen. Sa texture et sa capacité d’absorption uniques permettent une interaction subtile avec l’encre, créant des effets impossibles à reproduire sur d’autres supports. Le choix du washi influence grandement le résultat final de l’œuvre, chaque type de papier offrant des possibilités d’expression différentes.

La fabrication artisanale du washi, utilisant des fibres naturelles comme le mûrier, contribue à sa qualité exceptionnelle. Sa surface légèrement irrégulière ajoute une dimension organique à la calligraphie, renforçant le lien entre l’art et la nature, un concept central dans l’esthétique zen.

Pratique du kōan pour la préparation mentale

Le kōan, énigme paradoxale utilisée dans la méditation zen, joue un rôle important dans la préparation mentale du calligraphe. Ces questions ou affirmations apparemment illogiques visent à libérer l’esprit des contraintes de la pensée rationnelle, permettant ainsi une expression plus spontanée et intuitive dans la calligraphie.

La contemplation d’un kōan avant une session de calligraphie peut aider le praticien à atteindre un état de mushin, où l’esprit est libéré de toute pensée consciente. Cet état mental est considéré comme idéal pour la création artistique dans la tradition zen, permettant une expression pure et non filtrée de l’essence intérieure du calligraphe.

Styles majeurs de la calligraphie zen japonaise

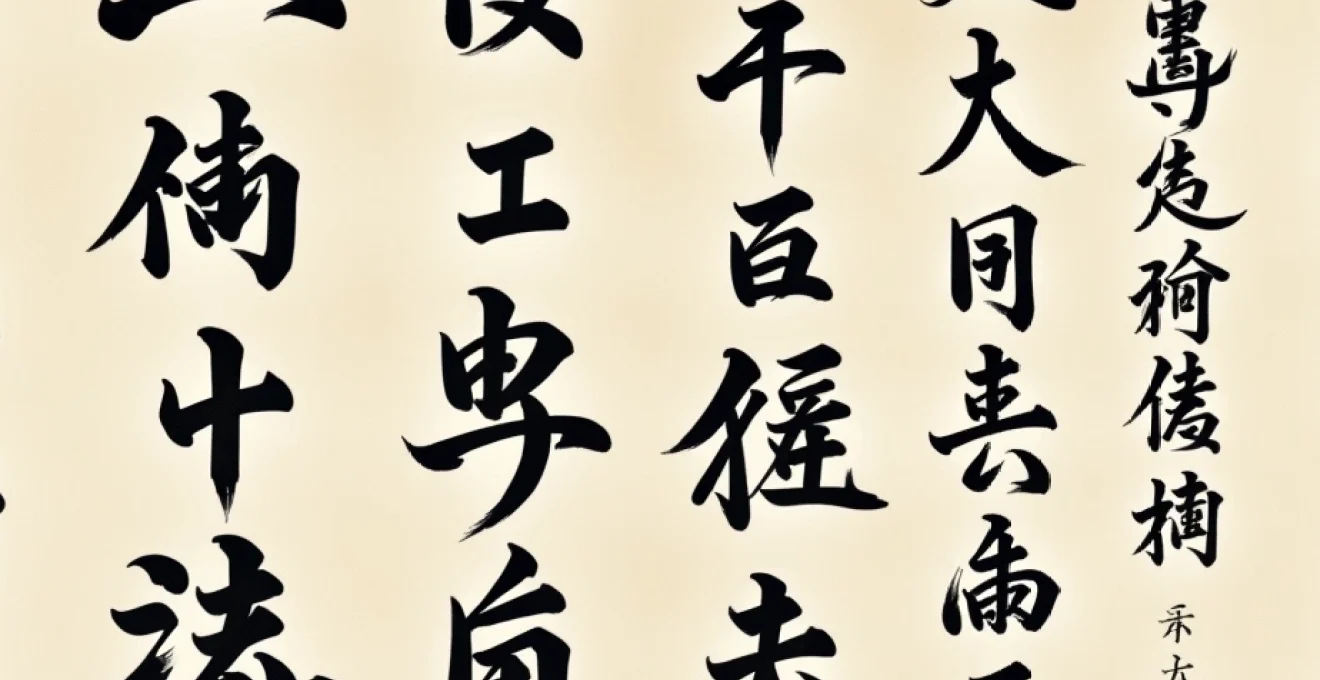

Kaisho : l’écriture régulière et sa symbolique

Le style kaisho, ou écriture régulière, est caractérisé par sa clarté et sa structure formelle. Chaque trait est exécuté avec précision, créant des caractères bien définis et facilement lisibles. Bien que moins spontané que d’autres styles, le kaisho est fondamental dans l’apprentissage de la calligraphie zen, car il enseigne la discipline et la maîtrise technique nécessaires à la progression vers des formes d’expression plus libres.

La symbolique du kaisho réside dans sa capacité à représenter l’ordre et l’harmonie. Dans la philosophie zen, cette régularité peut être vue comme une manifestation de l’équilibre intérieur du praticien. La pratique du kaisho devient ainsi un exercice de méditation active, où chaque trait est exécuté avec une conscience totale, reflétant la stabilité et la clarté d’esprit.

Gyōsho : fluidité et mouvement dans le semi-cursif

Le style gyōsho, ou semi-cursif, représente un équilibre entre la structure du kaisho et la liberté du sōsho. Ce style se caractérise par sa fluidité et son dynamisme, les caractères étant légèrement simplifiés et connectés. Le gyōsho permet une expression plus personnelle tout en maintenant une lisibilité relative.

Dans la pratique zen, le gyōsho symbolise le flux constant de la vie et l’importance de s’adapter avec souplesse aux changements. La fluidité des mouvements dans ce style reflète l’idéal zen de vivre en harmonie avec le flux naturel des choses, sans résistance ni rigidité.

Sōsho : l’abstraction du style cursif

Le sōsho, ou style cursif, représente la forme la plus libre et abstraite de la calligraphie zen. Dans ce style, les caractères sont souvent réduits à leur essence, parfois au point de devenir illisibles pour les non-initiés. Le sōsho privilégie l’expression spontanée et l’énergie du geste sur la lisibilité formelle.

Le sōsho incarne l’idéal zen de la spontanéité et de la non-dualité. En exécutant ce style, le calligraphe cherche à atteindre un état où l’action et la pensée fusionnent, où le pinceau devient une extension directe de l’esprit. Cette forme d’expression est considérée comme la plus proche de la véritable nature de l’être, libérée des contraintes de la pensée consciente.

Influence du zenga sur l’esthétique calligraphique

Le zenga, ou peinture zen, a profondément influencé l’esthétique de la calligraphie zen. Caractérisé par sa simplicité, son minimalisme et son utilisation expressive de l’espace vide, le zenga a encouragé les calligraphes à explorer des compositions plus audacieuses et expressives.

L’influence du zenga se manifeste dans l’utilisation créative de l’espace sur le papier, où le vide devient aussi important que les traits eux-mêmes. Cette approche reflète le concept zen de ma, ou intervalle, qui souligne l’importance de l’espace entre les choses. Dans la calligraphie zen influencée par le zenga, le silence visuel créé par les espaces vides devient une partie intégrante de l’œuvre, invitant à la contemplation et à la réflexion.

Calligraphie zen contemporaine et ses innovations

Œuvres de tōrei enji et leur impact moderne

Tōrei Enji, maître zen et calligraphe du XVIIIe siècle, a laissé une empreinte durable sur la calligraphie zen contemporaine. Ses œuvres, caractérisées par une expressivité puissante et une utilisation innovante de l’espace, continuent d’inspirer les calligraphes modernes. L’approche de Tōrei, qui mêle tradition et innovation, a ouvert la voie à une exploration plus libre et expérimentale de la calligraphie zen.

L’impact de Tōrei se fait sentir dans la manière dont les calligraphes contemporains abordent la composition et l’expression. Son utilisation audacieuse des contrastes entre traits épais et fins, ainsi que sa capacité à créer des œuvres d’une grande force visuelle avec un minimum de traits, ont influencé l’évolution de la calligraphie zen vers des formes plus abstraites et expressives.

Fusion du shodō avec l’art numérique

L’ère numérique a ouvert de nouvelles possibilités pour la calligraphie zen. Certains artistes contemporains explorent la fusion du shodō traditionnel avec les technologies numériques, créant des œuvres qui allient la spontanéité du geste calligraphique à la flexibilité des outils numériques. Cette approche soulève des questions intéressantes sur l’authenticité et l’essence de la calligraphie zen dans un contexte moderne.

Des installations interactives permettent aux spectateurs de s’engager directement avec l’art calligraphique, brouillant les frontières entre l’artiste et le public. Ces innovations remettent en question les notions traditionnelles de permanence et d’unicité dans la calligraphie zen, tout en ouvrant de nouvelles voies d’expression et d’exploration spirituelle.

Calligraphie performative et installations zen

La calligraphie zen contemporaine s’étend au-delà du papier pour devenir une forme d’art performatif. Des artistes créent des installations à grande échelle ou réalisent des performances live, transformant l’acte de calligraphie en un événement immersif. Ces approches mettent l’accent sur le processus de création autant que sur le résultat final, alignant ainsi la pratique avec les principes zen de présence et d’expérience directe.

Ces performances et installations invitent le public à entrer dans l’espace méditatif de la création calligraphique. En témoignant de l’acte créatif en temps réel, les spectateurs sont encouragés à réfléchir sur les concepts de temporalité, de présence et d’impermanence, thèmes centraux dans la philosophie zen.

Interprétation et signification spirituelle des traits

Concept du mushin no shin dans l’exécution

Le concept de mushin no shin, ou « l’esprit sans esprit », est fondamental dans l’exécution de la calligraphie zen. Il s’agit d’un état où l’esprit est libéré de toute pensée consciente, permettant une action spontanée et non entravée. Dans cet état, le calligraphe agit sans hésitation, ses mouvements devenant une expression directe de son être intérieur.

L’atteinte du mushin no shin est considérée comme l’objectif ultime de la pratique calligraphique zen. Lorsque cet état est atteint, chaque trait devient une manifestation pure de l’instant présent, libre de toute préoccupation sur le résultat ou le jugement. Cette approche reflète l’enseignement zen selon lequel la véritable sagesse émerge lorsque l’esprit est libéré des constructions mentales et des attachements.

Symbolisme du vide (ma) dans la composition

Le concept de ma, ou vide, joue un rôle crucial dans la composition calligraphique zen. Contrairement à la perception occidentale du vide comme absence, dans l’esthétique zen, le ma est considéré comme un espace plein de potentiel et de signification. L’utilisation judicieuse de l’espace vide dans une composition calligraphique crée un équilibre dynamique entre forme et absence, reflétant la dualité fondamentale de l’existence.

Le ma dans la calligraphie zen invite à la contemplation et à l’interprétation personnelle. Il crée des pauses visuelles qui permettent à l’œil et à l’esprit de se reposer et de réfléchir. Cette utilisation de l’espace reflète la philosophie zen qui valorise autant le silence que la parole, l’inaction que l’action, dans la quête de la compréhension et de l’illumination.

Lecture des ensō comme expression de l’illumination

L’ ensō, cercle tracé d’un seul geste fluide, est l’une des formes les plus emblématiques de la calligraphie zen. Souvent décrit comme une représentation de l’illumination, de la force, de l’élégance et de l’univers lui-même, l’ensō incarne la totalité de l’expérience zen en un seul trait.

La lecture d’un ensō va au-delà de l’appréciation esthétique. Chaque ensō est unique, reflétant l’état d’esprit du calligraphe au moment de sa création. Un ensō fermé peut symboliser la perfection, tandis qu’un ensō ouvert peut représenter le caractère incomplet de l’existence et l’impermanence. L’interprétation d’un ensō invite l’observateur à une réflexion profonde sur la nature de la réalité et de l’illumination dans la pensée zen.

Pratique méditative et thérapeutique de la calligraphie zen

Techniques de respiration zazen pendant l’écriture

L’intégration des techniques de respiration zazen dans la pratique de la calligraphie zen approfondit l’expérience méditative. La respiration contrôlée et consciente, caractéristique de la méditation zazen, est synchronisée avec les mouvements du pinceau. Cette synchronisation permet au calligraphe d’atteindre un état de concentration profonde et de présence totale dans l’acte créatif.

La pratique consiste à inspirer lentement et profondément avant de commencer un trait, puis à expirer doucement pendant l’exécution du mouvement. Cette technique aide à stabiliser l’esprit et le corps, réduisant les tensions et favorisant une exécution plus fluide et naturelle des caractères. La respiration zazen pendant l’écriture renforce également la connexion entre le geste physique et l’état mental, amplifiant l’aspect méditatif de la calligraphie zen.

Applications en art-thérapie et gestion du stress

La calligraphie zen trouve de plus en plus sa place dans les pratiques d’art-thérapie et les techniques de gestion du stress. Les mouvements répétitifs et concentrés requis pour tracer les caractères ont un effet apaisant sur l’esprit, similaire à celui de la méditation. Cette pratique aide à réduire l’anxiété, à améliorer la concentration et à promouvoir un sentiment général de bien-être.

Dans un contexte thérapeutique, la calligraphie zen peut être utilisée pour aider les patients à exprimer des émotions difficiles à verbaliser. Le processus créatif offre un moyen sûr et non verbal d’exploration de soi et de libération émotionnelle. De plus, la focalisation intense requise pendant la pratique peut aider à détourner l’attention des pensées stressantes ou négatives, offrant un répit mental précieux.

Intégration dans les pratiques de pleine conscience

La calligraphie zen s’intègre naturellement dans les pratiques de pleine conscience, offrant une forme de méditation active. Contrairement à la méditation assise traditionnelle, la calligraphie engage le corps dans un mouvement intentionnel, tout en maintenant une attention soutenue sur le moment présent. Cette combinaison de concentration mentale et d’engagement physique renforce la pratique de la pleine conscience.

Dans le cadre de la pleine conscience, la calligraphie zen peut être pratiquée comme un exercice d’observation sans jugement. Les praticiens sont encouragés à porter attention à chaque aspect de l’expérience – la texture du papier, l’odeur de l’encre, la sensation du pinceau glissant sur la surface – sans s’attacher au résultat final. Cette approche aide à cultiver une attitude d’acceptation et de présence, des qualités essentielles dans la pratique de la pleine conscience.